お客様がご使用のブラウザでは一部機能をご利用いただけません。

Microsoft Edge、その他ブラウザでの閲覧をお願いします。

お客様がご使用のブラウザでは一部機能をご利用いただけません。

Microsoft Edge、その他ブラウザでの閲覧をお願いします。

私たち一ノ蔵は、1973年の創業以来、自然との共生を大切にし、伝統を守りながら「手づくりの酒」を造って参りました。様々に社会環境が変遷する中においても、人と自然と伝統を大切にし、醸造醗酵の技術を活用して安全で豊かな生活を提案することにより、社員・顧客・地域社会のより高い信頼を得ることを使命としています。国連の定める持続可能な開発目標(SDGs)に関しても、私たちがこれまで主体的に行って来ました事業活動を通し、その実現を目指すとともに、引き続き未来へ向けて取り組んで参ります。

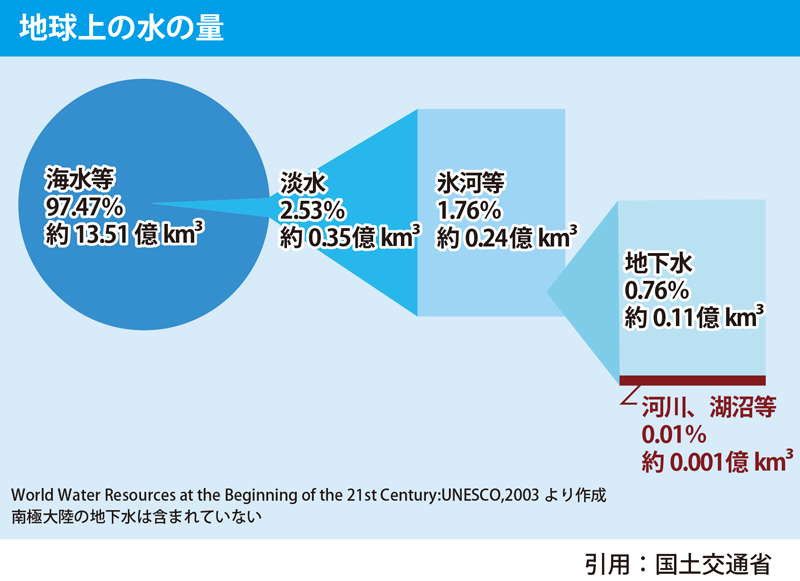

地球は水の惑星と呼ばれ、表面の3分の2が水で覆われています。その量は14憶k㎥と言われていますが、大部分は海水で、淡水は全体の2.5%程度に過ぎません。しかも、河川や湖沼など人が利用しやすい状態で存在する水はわずか0.01%(0.001億k㎥)しかありません。水は生命にとって必要不可欠です。人間活動は自然の水循環に対して少なからず影響を及ぼしているため、人類および生態系が水の恵みを持続的に享受できるよう、水資源を適切に利用していくことが重要だと言われています。

地球は水の惑星と呼ばれ、表面の3分の2が水で覆われています。その量は14憶k㎥と言われていますが、大部分は海水で、淡水は全体の2.5%程度に過ぎません。しかも、河川や湖沼など人が利用しやすい状態で存在する水はわずか0.01%(0.001億k㎥)しかありません。水は生命にとって必要不可欠です。人間活動は自然の水循環に対して少なからず影響を及ぼしているため、人類および生態系が水の恵みを持続的に享受できるよう、水資源を適切に利用していくことが重要だと言われています。

一ノ蔵も、敷地内に設けた井戸から地下水を汲み上げ酒造りなどに使っています。一方、原料米を生産する水田には地下水を涵養※する機能があると言われています。一ノ蔵が1年間に使用する原料米の数量をもとに、水田から地下へ浸透する水の量を計算してみました。

グラフが示すように、酒造りをとおして見込まれる地下浸透量は、一ノ蔵が取水した地下水量を大きく上回っていることが分かりました。これは、一ノ蔵が使った地下水を直接補充するものではありませんが、水田から地下に浸透した水は下流の地域で揚水され、生活用水や工業用水として活用されます。

※雨水など地表にある水が地下に浸透して帯水層に供給されること

![]()

![]()

![]()

一ノ蔵の酒造りは、地元大崎地方をはじめとする良質な宮城県産米に支えられています。

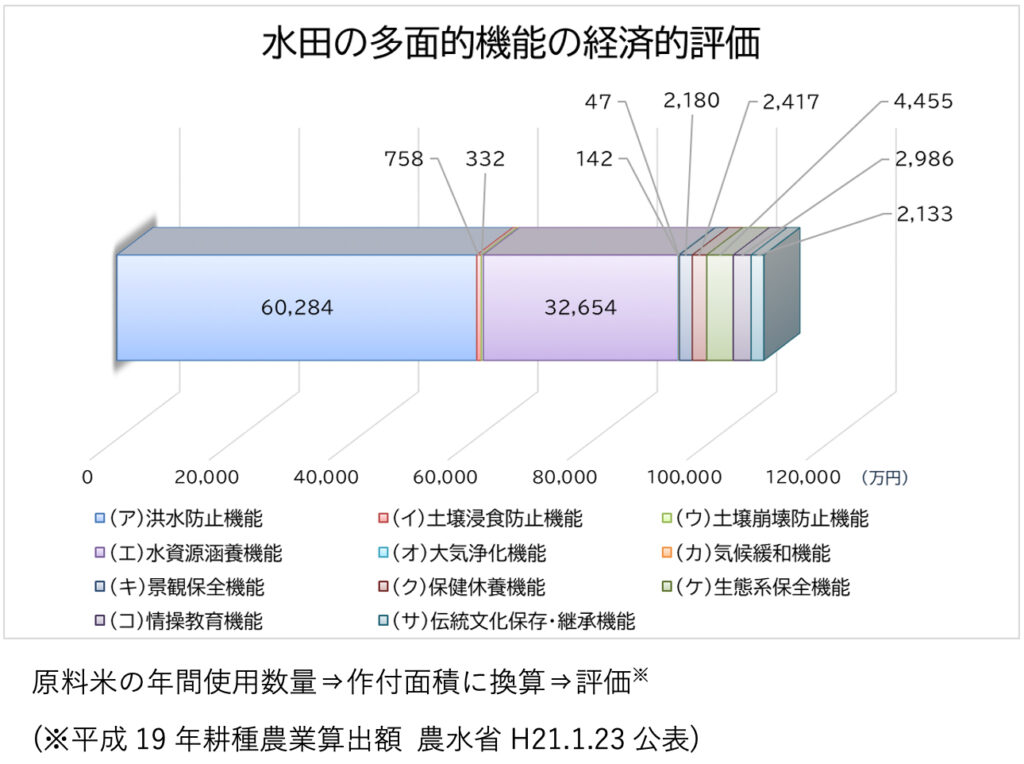

かつて、田んぼは地球温暖化の原因となるメタンガスの主要な発生源と言われ、稲作そのものが否定的に見られていた時代がありました。その後、農業と環境の関連について詳細な調査が行われたことで、田んぼは様々な役割を持っていることが分かりました。それらは水田の多面的機能と呼ばれています。

一ノ蔵で1年間に使用する原料米の数量から水田の作付面積を算出し、水田の多面的機能を貨幣評価したところなんと約11億円にも上ることが分かりました。

お米の需要があれば、畔の修復や用水路の草刈りなどのメンテナンスがきちんと行われます。管理が行き届いた水田は多面的機能が十分に発揮されるのですが、一方で、高齢化や農村地帯の過疎化によって思うように管理ができないケースも増えてきました。そのような状況にあって、一ノ蔵農社は地域の担い手として農業に従事し、用水路の草刈りといった共同作業に参加しています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

日本は、国土の約7割を森林が占める森林大国です。森林には多面的機能と呼ばれるさまざまな機能があります。私たちにとって森林が大切であることは疑う余地のないことですが、日常生活でその価値を実感するのは難しいとされています。林野庁では、森林の多面的機能を身近な指標であるお金に置き換え、分かりやすく示す試みが行われてきました。

一ノ蔵では、“里山活動”と称して本社蔵周辺の里山を整備し、お酒造りに重要な水源を確保しています。林野庁の取り組みを参考に、一ノ蔵の所有林がどれくらいの価値を持つのか計算してみました。

わずか10haの里山ですが、それぞれの機能の貨幣価値は90~1,100万円/年に上ることが分かりました。

一方で、豊かな恩恵を受けるためには森林を健全な状態で維持することが大切だとも言われています。先の“里山活動”は、水源の確保にとどまらず、森林の多面的機能の有効発現に寄与していると言えます。

![]()

![]()

![]()

地球温暖化は、私たちの生活に大きな影響を与える問題です。地球全体の温室効果ガスの排出量を産業別に見ると約24%が農林業活動に由来し、そのうち農業分は約10%を占めています。酒造りとは切っても切れない稲作からも、多くの温室効果ガスが排出されています。

一般的な慣行栽培と一ノ蔵農社で取り組んでいる環境保全型農業で、温室効果ガスの排出量に違いがあるのか、ライフサイクルアセスメント(※1)という分析法で、米の生産現場で排出される温室効果ガスの量を比べてみました。

環境保全型農業は、化学合成農薬や化学肥料を削減した栽培を行っており、農薬や肥料を製造する際に排出される温室効果ガスの削減につながっています。トータルでみると、一ノ蔵が環境保全型農業で米を生産すると、慣行栽培よりも温室効果ガスの排出量を14%ほど削減することが分かりました。

(※1)原料の採掘、製造、リサイクル、最終処分等で排出される温室効果ガスを二酸化炭素に換算する方法。

![]()

![]()

![]()

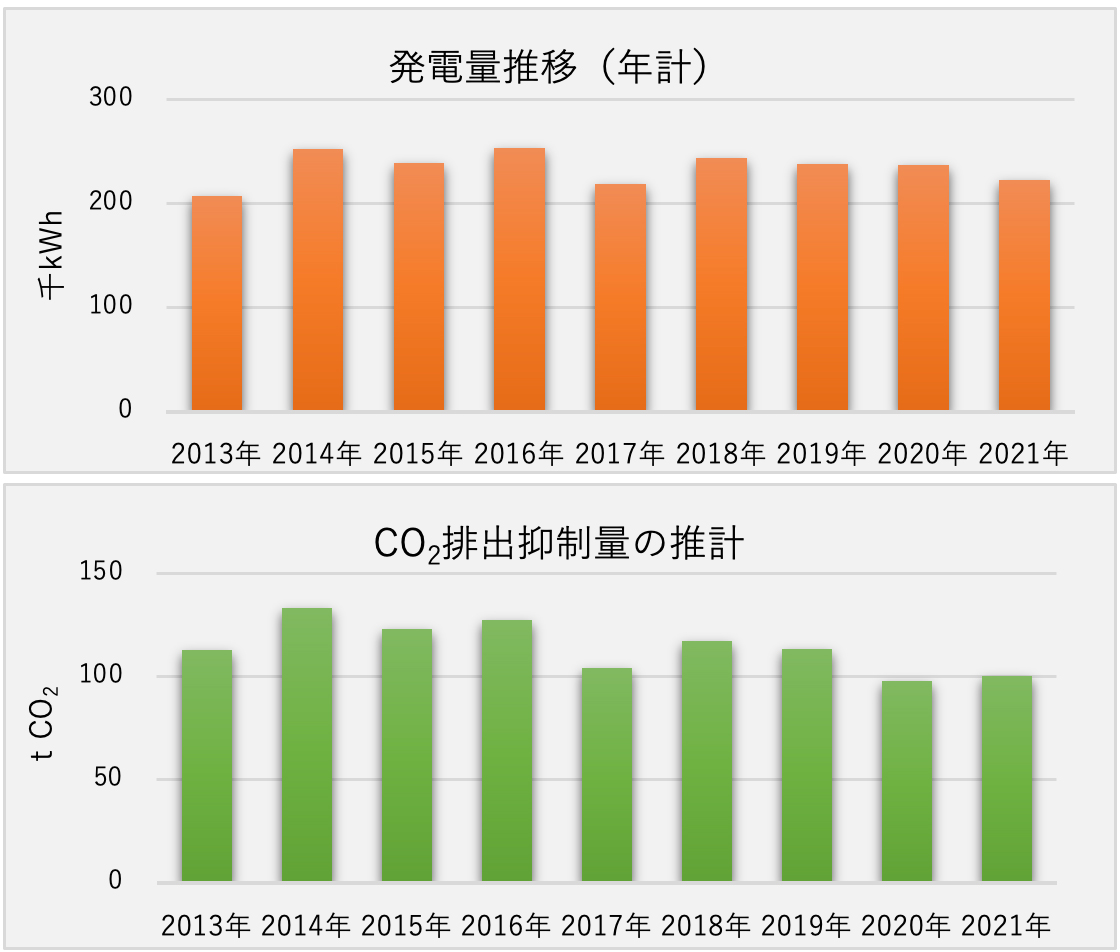

一ノ蔵では、松寿蔵の屋上に太陽光パネルを設置し、2013年から太陽光発電を行っています。 ここで発電された電気を自社で使用することはありませんが、その発電量は本社蔵棟の年間電気使用量の1割に近づいています。

一ノ蔵では、松寿蔵の屋上に太陽光パネルを設置し、2013年から太陽光発電を行っています。 ここで発電された電気を自社で使用することはありませんが、その発電量は本社蔵棟の年間電気使用量の1割に近づいています。

2016年に一ノ蔵が使用した電力量は280万8,215kwh/年。同じく、太陽光で発電した発電量は25万3,192kwh/年でした。この発電量は、本社蔵棟と製品課棟の電灯で使用する年間の電力量に相当します。太陽光発電は、発電時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しません。2013年~2021年に、一ノ蔵が太陽光発電を行うことで排出が抑制された二酸化炭素は約1,030tになります。

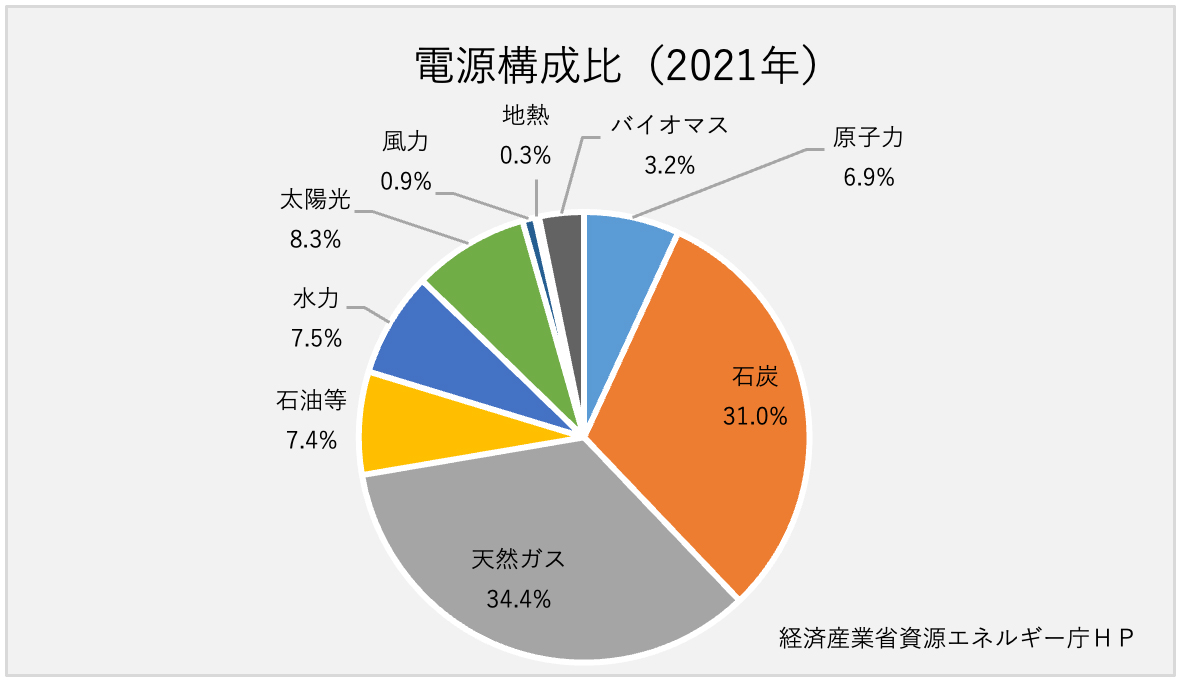

日本国内の全発電量を電源別にみてみると、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギー発電の占める割合は20.3%。 同じく原子力発電は6.9%です。

残りの72.8%は石炭や石油などの化石燃料を燃やして発電する火力発電で賄われています。私たちが使っている電気のほとんどが、温室効果ガスを大量に排出してつくられたものだと言えます。

![]()

![]()

![]()

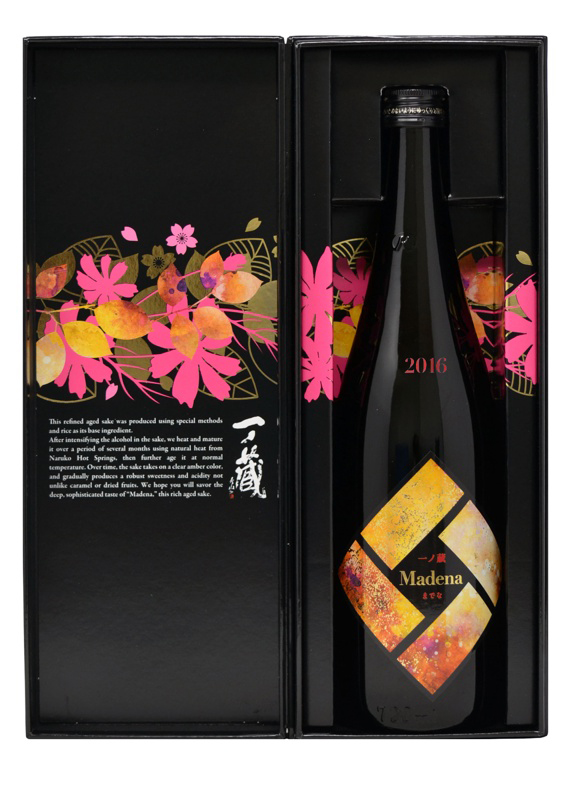

Madena(マデナ)は、宮城県が誇る鳴子温泉郷の温泉熱を利用して熟成しています。温泉熱(地熱)は、自然界に常に存在するエネルギーの一つで、再生可能エネルギーとかクリーンエネルギーと呼ばれています。その特徴は、資源が枯渇しないこと、二酸化炭素に代表される温室効果ガスを排出しないことです。

Madena(マデナ)は、宮城県が誇る鳴子温泉郷の温泉熱を利用して熟成しています。温泉熱(地熱)は、自然界に常に存在するエネルギーの一つで、再生可能エネルギーとかクリーンエネルギーと呼ばれています。その特徴は、資源が枯渇しないこと、二酸化炭素に代表される温室効果ガスを排出しないことです。

注)電気で温める温蔵庫を使って加温熟成した場合と比べ、どれくらい二酸化炭素排出量を削減しているか計算してみました。

電気と比べ、温泉熱を利用することによって二酸化炭素の排出量を300分の1に抑えていることが分かりました。

注)再生可能エネルギーで発電された電気を除く

![]()

![]()

![]()

現在、一ノ蔵が酒造りに使用している米の9割以上は宮城県産米です。積極的に地元のお米を使用する目的は地域農業の振興にほかなりませんが、SDGsの観点で見直すと、輸送距離が短いことによって、輸送費の削減や輸送時に排出される温室効果ガスの削減につながっていることを再認識します。輸送費の削減はさておき、日常ではなかなか知ることができない温室効果ガスの排出削減について試算してみました。

酒造好適米の最高峰と言われる山田錦は、兵庫県産が特に良質だと言われています。例えば、お米5tを兵庫県から本社蔵まで運んだ場合と、宮城県内から運んだ場合を比べると、二酸化炭素の排出量は90倍以上も違うことが分かりました。一ノ蔵では、お米以外に宮城県産の梅や柚子なども積極的に使用しています。一ノ蔵が地元の農産物を用いると、地域農業の振興、自社の輸送コスト削減、地球温暖化の防止につながると言えます。

まさに、一石二鳥を上回る“一石三鳥”です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

私たちの身の回りにはさまざまな容器があふれています。日本酒であればガラス瓶、アルミ缶、紙パックをはじめ、最近ではペットボトルやパウチなども用いられるようになりました。SDGsでは、喫緊の課題として地球温暖化の抑止を取り上げ、二酸化炭素の排出削減を呼び掛けています。お酒にまつわる容器と環境負荷の関係は、どうなっているのでしょうか?

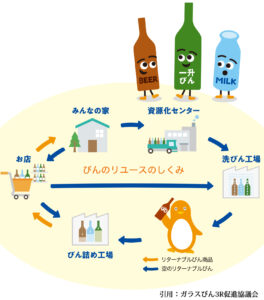

1、ガラス瓶の供給とリサイクル

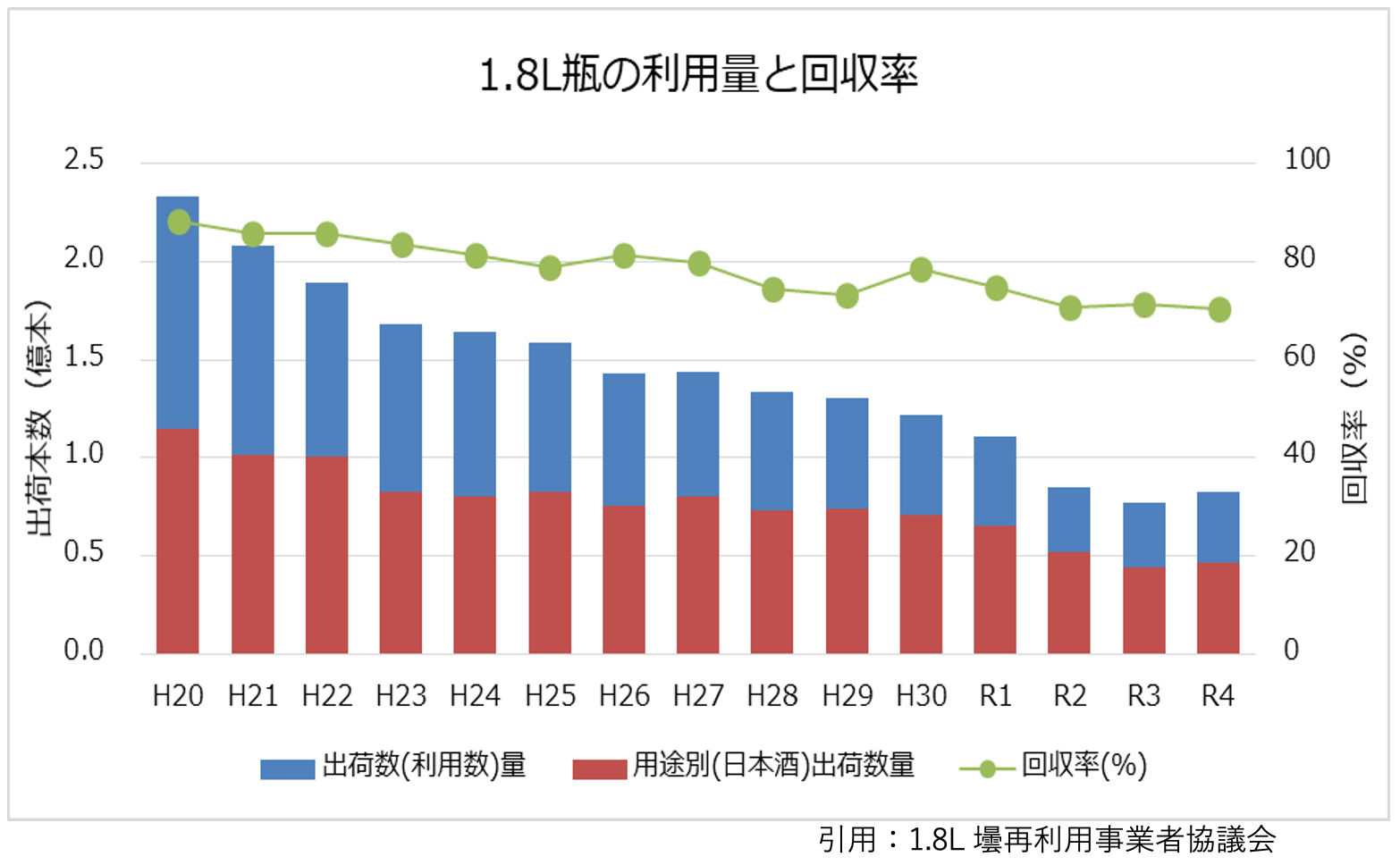

ガラス瓶は、その優れた素材特性からリユース、リデュース、リサイクルからなる3R全てに適応できる環境適性の高い容器だと言われています。他の容器で実現が難しいのがリユースですが、ガラス瓶は割れないかぎり洗浄して繰り返し使うことが出来ます。

繰り返し使用されるR瓶の表面には、流通の間に擦れてキズができます。そのキズは、地球への優しさで出来た「勲章」でもあります。

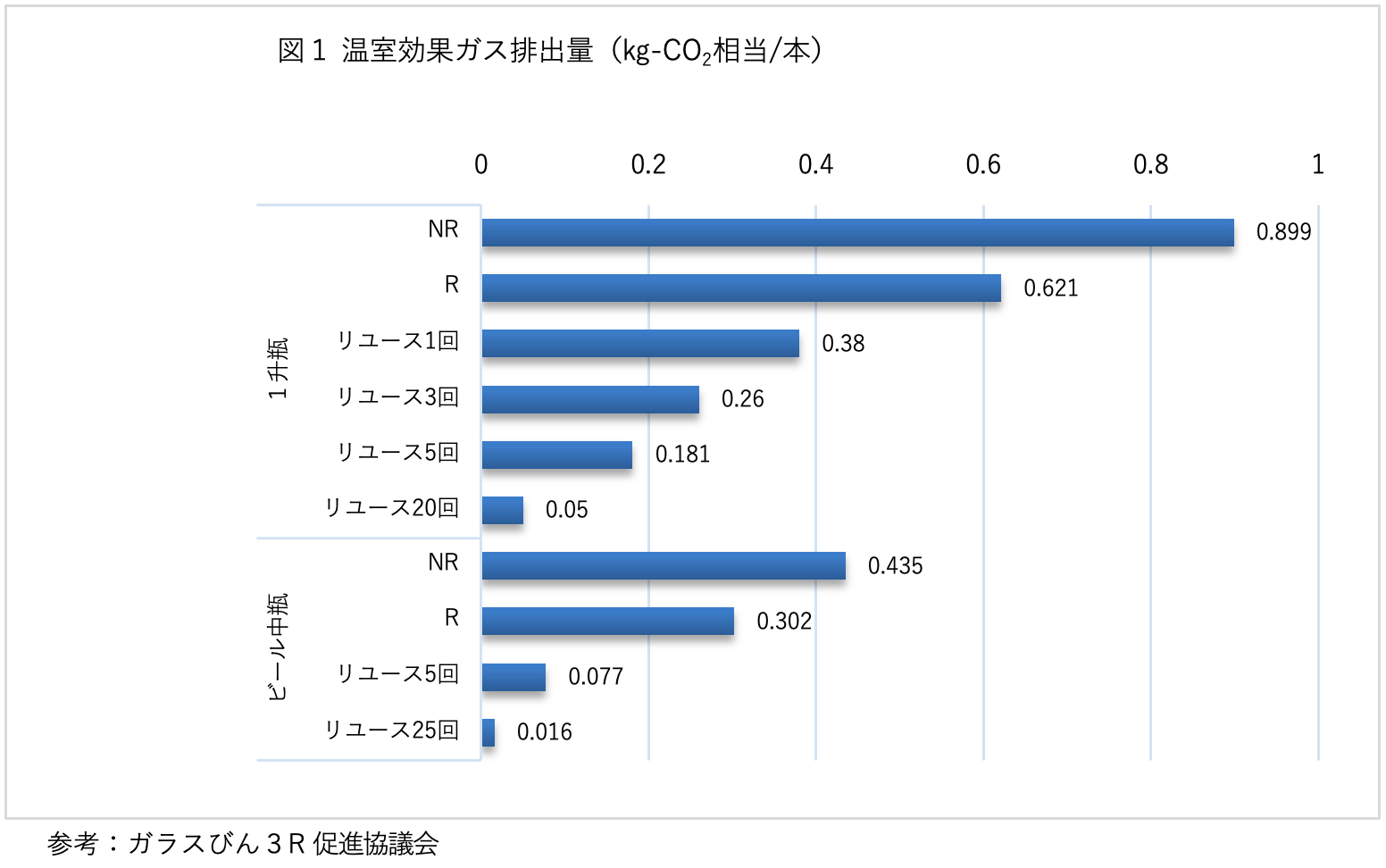

2、ガラス瓶の二酸化炭素排出量

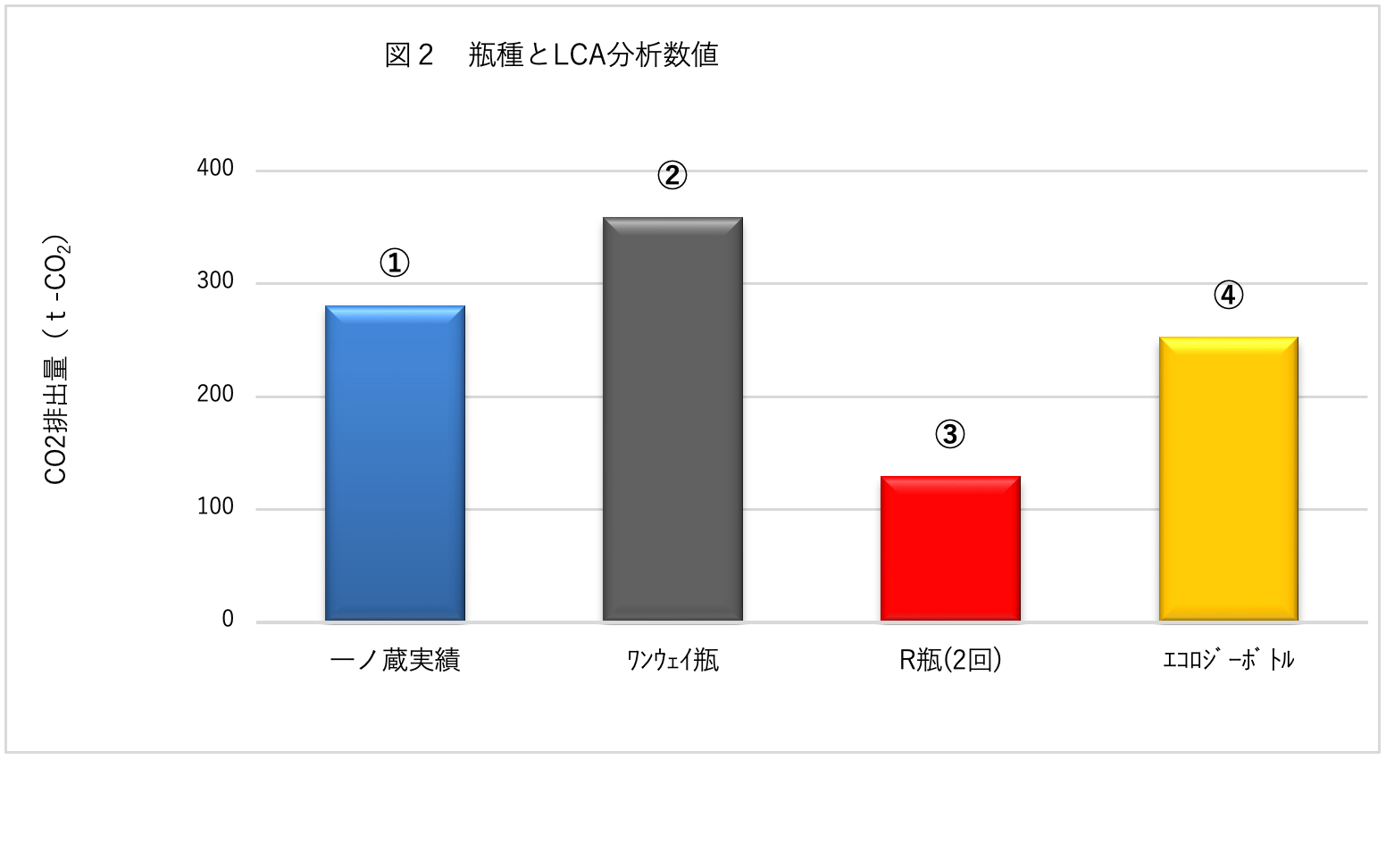

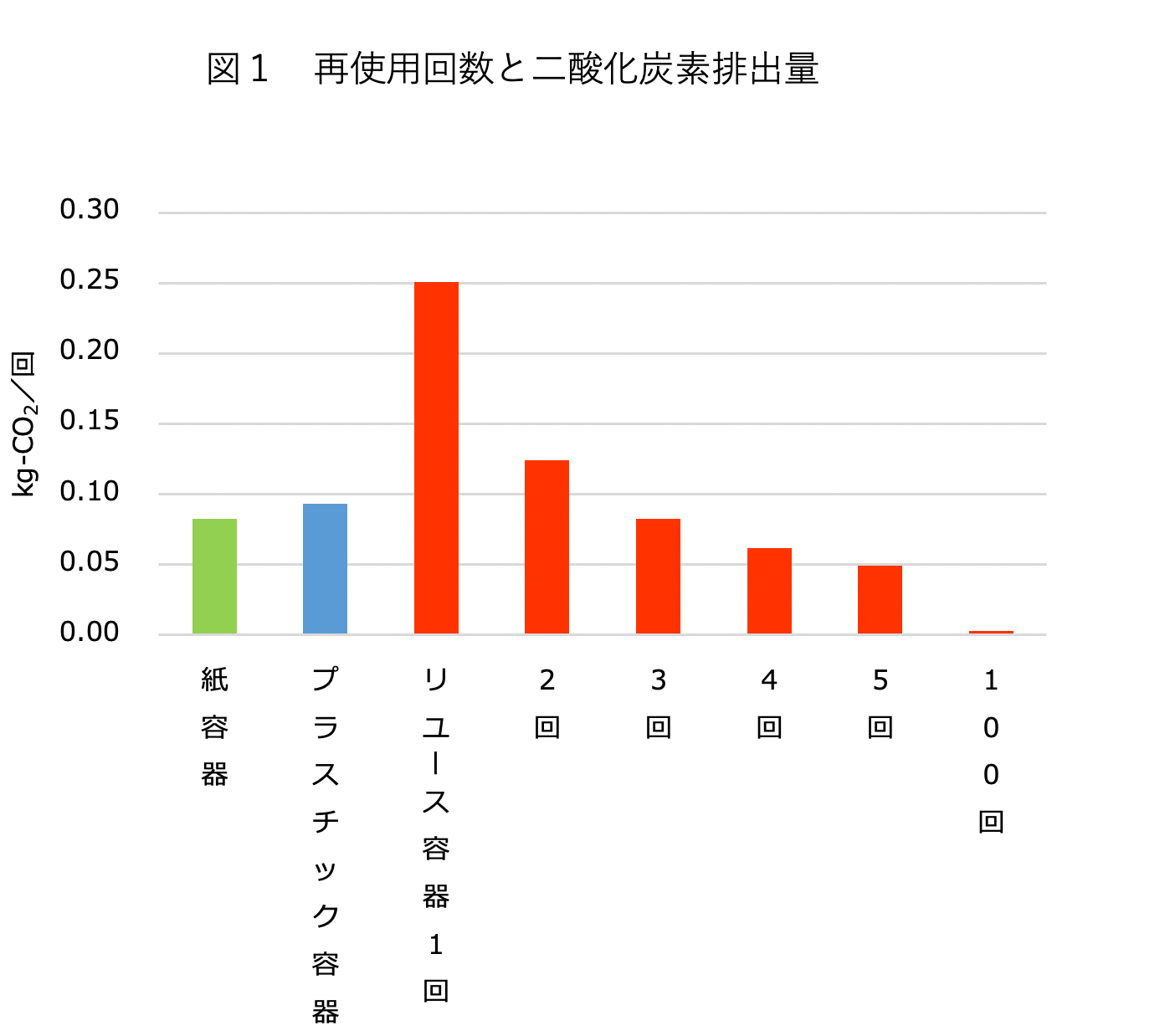

環境負荷の指標の一つである温室効果ガスの排出量を取り上げた、ライフサイクルアセスメント分析(※1)の調査データがあります(図1)。

1升瓶の場合、1回リユースするだけで、新しい瓶を廃棄した場合と比べ温室効果ガス(二酸化炭素に換算)の排出量を58%も削減することができます。一ノ蔵も、環境への配慮を重視し、1升瓶だけでなく中~小容量瓶についても繰り返し使用できるリユース瓶(R瓶)を積極的に使用しています。

改めて、一ノ蔵の実績(※2)を引用し、瓶の種類とLCAの関係を調べてみました(図2)。 一般的なワンウェイ瓶はR瓶よりも重く、リユースも想定していないため、二酸化炭素排出量が多いことが分かりました。リユース回数2回のR瓶は、一ノ蔵の実績や環境に配慮したエコロジーボトル(※3)の排出量を大きく下回りました。

この結果からも、瓶のリユースが環境にやさしい取り組みであることは明らかです。しかし、重い、割れる などの理由から思うようにリユースが行われていないのはとても残念なことです。

(※1)原料の採掘、製造、リサイクル、最終処分等で排出される温室効果ガスを二酸化炭素に換算する方法。

(※2)ガラスびん3R促進協議会による分析調査にならい試算。

(※3)新しい瓶の原料として90%以上カレット(ガラス瓶由来)を使用した瓶。

![]()

![]()

![]()

他にも…

*一ノ蔵では、瓶以外にアルミ缶に充填した商品も生産しています。

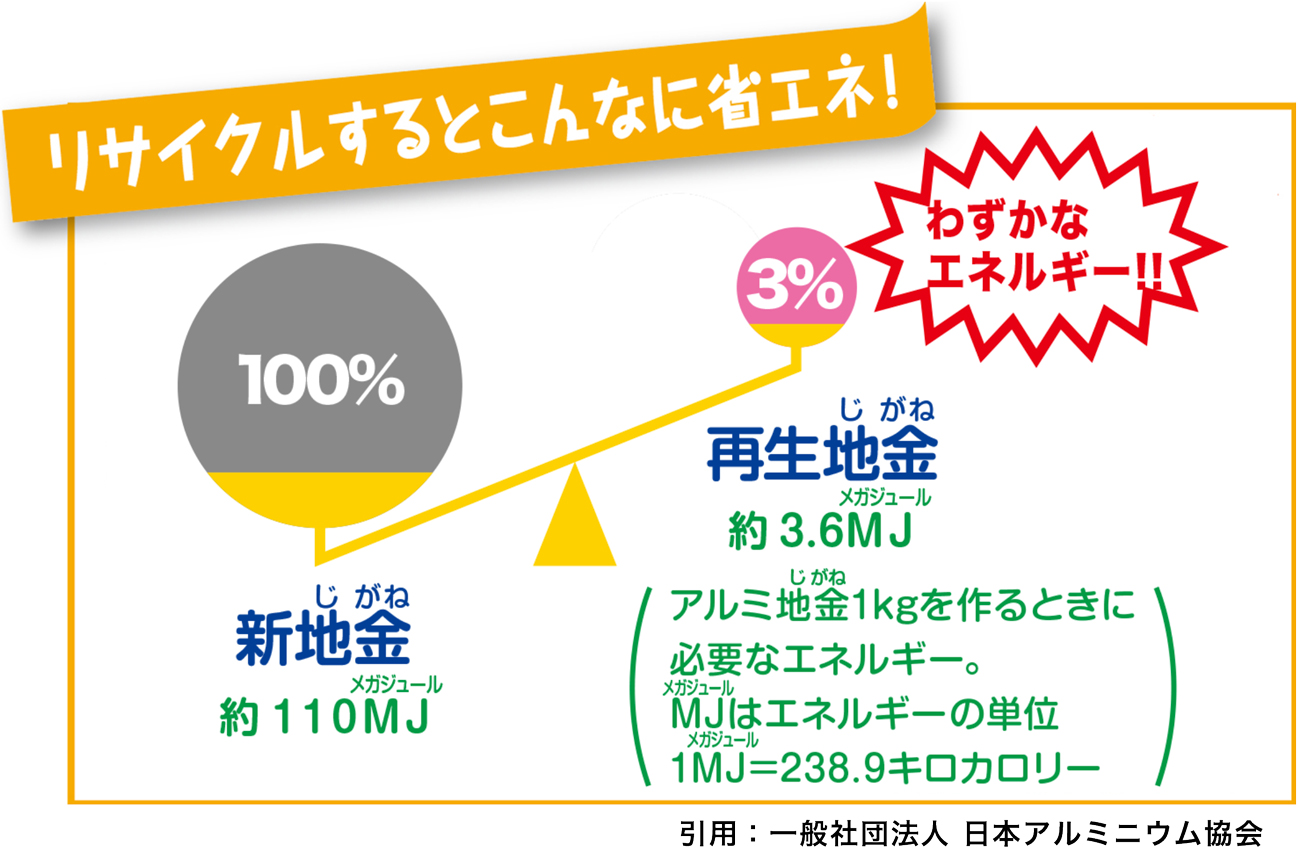

アルミ缶は、原料のボーキサイトから製缶用の新地金がつくられますが、精錬をはじめとする製造工程には非常に多くの電力を使います。一方、アルミ缶はリサイクルが容易な容器としても知られていて、回収後に選別、溶解されて再生地金となり、新地金と混ぜて再びアルミ缶に戻ります。アルミ缶を再生することで精錬に使用する電力を省くことができるため、アルミ缶のリサイクルによる省エネルギー効果は非常に大きいとされています。

* 各種容器と環境負荷の全体的な関係はどうなっているのでしょう?

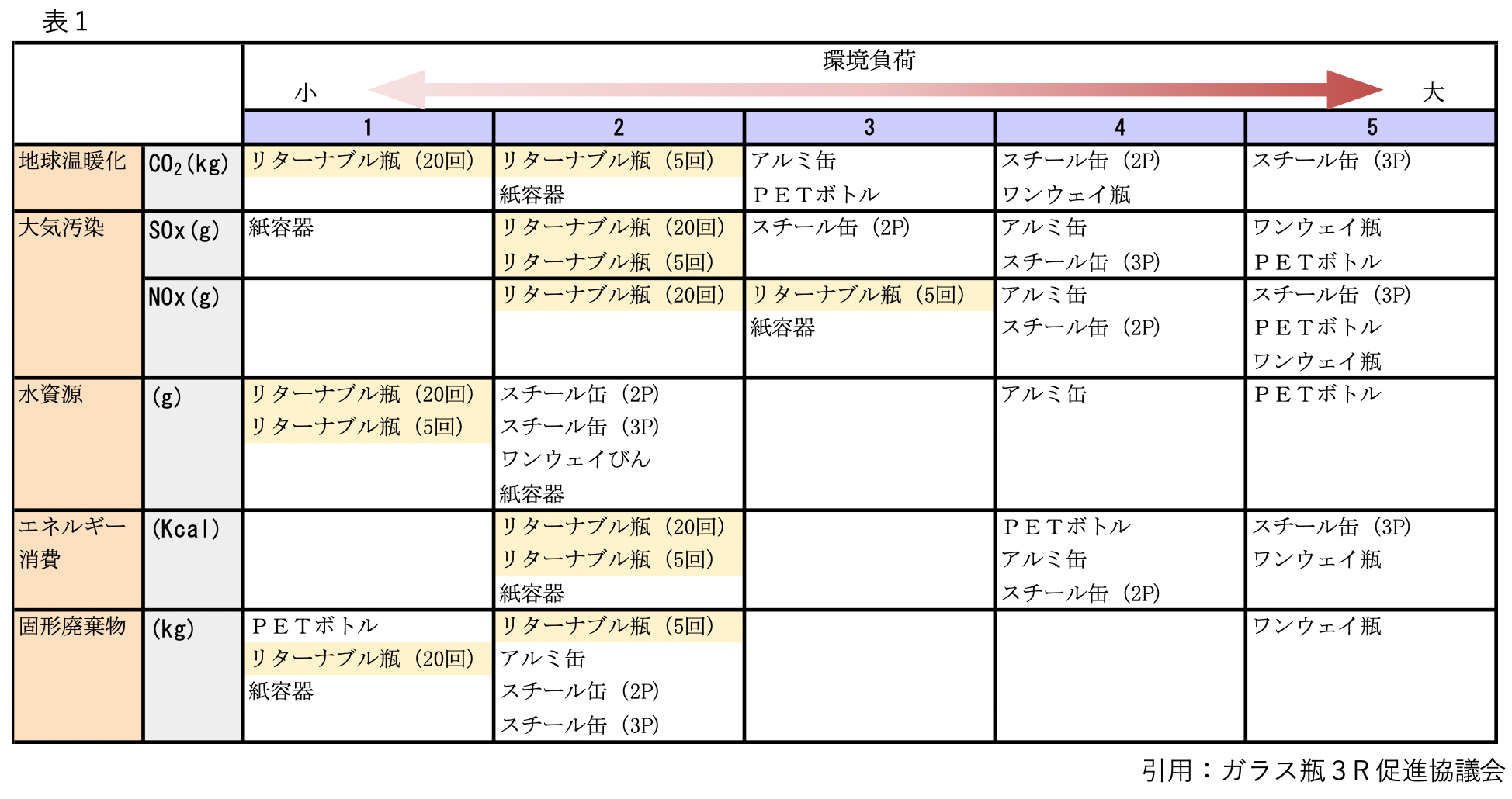

地球温暖化に関与する二酸化炭素の排出が最も少ないのは、瓶をリユースした時であり、リユース回数が多いほど排出量は少なくなります。(表1) 二酸化炭素以外の項目を見ても、リユース瓶は環境負荷が小さいことが分かります。一方、ワンウェイ瓶は環境負荷が大きい位置に、アルミ缶はほぼ中間に位置しています。

地球温暖化の抑止に向け、リユースというガラス瓶のメリットを最大限に活かしたいところですが、回収システムが追い付かず多くの瓶がリユースされていません。

令和5年の時点で、コロナ禍で減少していた日本酒需要の回復と瓶製造大手の工場閉鎖が重なり、瓶の需給逼迫が続いています。人手不足や設備投資の問題から、瓶不足の解消には数年を要するとの見方もあります。商品の瓶色を変更するなど様々な対応が求められる中、瓶のリユース促進も重要度を増しています。

一ノ蔵では、毎年4月に蔵開放(※1)を開催しています。一日で2,000~3,000人のお客様が来場される当社で最も大きなイベントで、各種お酒のお振る舞いをはじめ飲食提供も行うとあって、大変ご好評をいただいております。一方で、かつては、使い捨て容器などの膨大なごみが問題になっていました。これらのごみには大量のプラスチックごみも含まれていました。

1、プラスチックごみは何が問題なのか?

プラスチックには成形しやすい、耐久性がある、軽い、安いといった多くの利点があり、2019年に世界で消費されたプラスチックは4.6億トンに達しました。手軽で安いプラスチックは、ゴミになりやすいという欠点も持っており、消費された4.6億トンの実に76%相当(3.5億トン)が廃棄されました。陸上で処理し切れず海洋に流出したプラスチックごみは800万トンとも言われ、それら海洋プラスチックごみによる地球規模の汚染が大きな問題となっています。2050年までに海洋中のプラスチックの量が魚の量を超えるという試算もあるほどです。この問題の対策として、プラスチックの3R(リユース、リデュース、リサイクル)などへの取り組みが行われています。

2、一ノ蔵の取り組み

一ノ蔵は、平成15年より蔵開放をはじめとする各種イベントで使い捨て容器の使用を止めました。替わりに、再使用できるプラスチック容器(お椀870個、お皿3000枚、箸2500膳)などを購入し、例えば、出店業者様にもご協力をいただくなど、会場全体で使い捨て容器の削減に取り組んでいます。

3、環境への負荷をどれくらい削減できているか?

(1)プラスチック容器のライフサイクルアセスメント(LCA)分析(※2)

ライフサイクルアセスメントの切り口で、プラスチック容器の環境負荷を探ってみました。

一般的に、プラスチック容器のうち再使用されるものは耐久性が求められるため、使い捨て容器よりも原料の使用量が多いなどライフサイクルで排出される二酸化炭素が多いと言われています。ただし、繰り返し使用すると、使い捨てされるプラスチック容器よりも二酸化炭素の排出量が下回ると考えられています(※3)。

使い捨て容器の使用を止めてから開催された蔵開放は16回。前出の分析方法を参考に16回分のLCAを計算してみたところ、再使用できるプラスチック容器の導入によって、二酸化炭素の排出量が80%も削減された可能性が示唆されました。

(※1)2024年の開催は見送っております。

(※2)原料の採掘、製造、リサイクル、最終処分等で排出される温室効果ガスを二酸化炭素に換算する方法。

(※3)株式会社カマン「テイクアウトやデリバリーでのリユース容器シェアリングサービス検討」に向けた新たなビジネスモデル事業 2022年

ミシガン大学「再利用可能および使い捨てレストラン食品容器システムのパラメトリック ライフサイクル評価モデリング」2022年

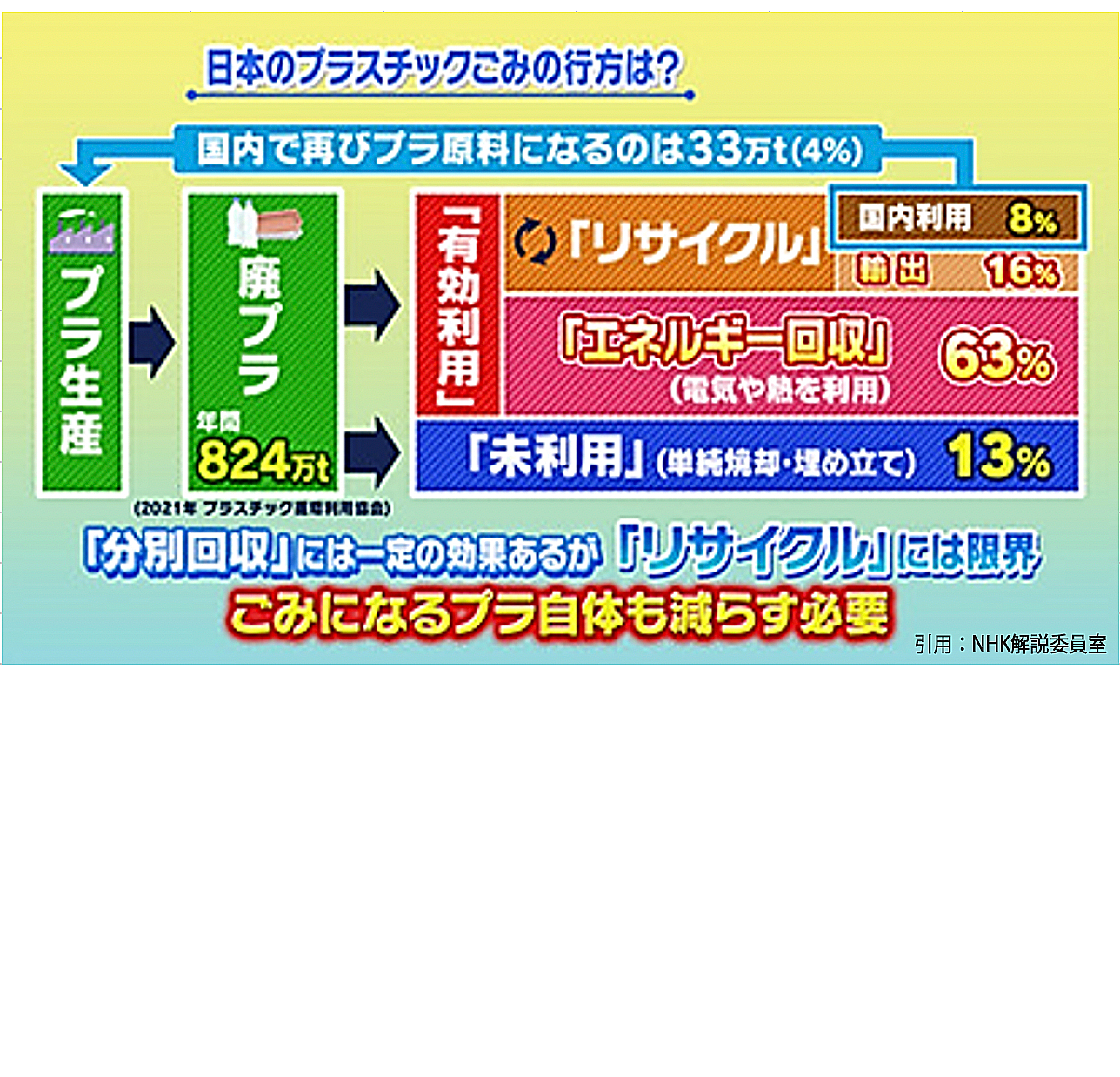

(2)プラスチックごみの減量化

LCAとあわせて、16回分のプラスチックごみの削減も非常に重要なポイントです。日本のプラスチックごみのリサイクル率は24%ほどで、大半は燃やして発電や熱利用に使われ、13%は未利用のまま焼却、あるいは、埋め立てにより処分されています。国内で再びプラスック原料となる割合はわずかに4%。プラスチックのリサイクルには、費用やエネルギーがかかる、品質が劣るなどの課題もあり、リサイクルに頼る対策には限界もあると言われています。

![]()

![]()

![]()